「きれい」だけでは戦えません。読める・伝わる・押したくなるを同時に満たすために、**コントラスト比(可読性)とブランドらしさ(審美)**を両立させる“設計手順”を、数式→ツール不要の運用ルール→WordPress実装まで一直線にまとめます。

目次

- 目次

- 1. なぜコントラストが“勝敗”を分けるのか

- 2. 基礎理論:相対輝度とコントラスト比(式と合格基準)

- 3. 配色設計の全体フレーム(Base / Surface / Text / Accent)

- 4. 実践レシピ①:本文・見出し・UIの安全ラインを一発で決める

- 5. 実践レシピ②:ブランド色を押せるCTA色に仕立てる(OKLCH活用)

- 6. 実践レシピ③:写真や動画の上の文字を“必ず読ませる”

- 7. 実践レシピ④:状態色(成功/警告/危険)を混線させない

- 8. 実践レシピ⑤:ダークモードで“逆転現象”を起こさない

- 9. グラフ・図表の配色(色覚多様性&白黒印刷にも強い)

- 10. WordPress実装:theme.json+CSSトークンで崩れない配色

- 11. チェックリスト(公開前に30秒で点検)

- 12. まとめ:色は“運用の仕組み”で勝つ

目次

- なぜコントラストが“勝敗”を分けるのか

- 基礎理論:相対輝度とコントラスト比(式と合格基準)

- 配色設計の全体フレーム(Base / Surface / Text / Accent)

- 実践レシピ①:本文・見出し・UIの安全ラインを一発で決める

- 実践レシピ②:ブランド色を押せるCTA色に仕立てる(OKLCH活用)

- 実践レシピ③:写真や動画の上の文字を“必ず読ませる”

- 実践レシピ④:状態色(成功/警告/危険)を混線させない

- 実践レシピ⑤:ダークモードで“逆転現象”を起こさない

- グラフ・図表の配色(色覚多様性&白黒印刷にも強い)

- WordPress実装:

theme.json+CSSトークンで崩れない配色 - チェックリスト(公開前に30秒で点検)

- まとめ:色は“運用の仕組み”で勝つ

1. なぜコントラストが“勝敗”を分けるのか

- 読めない=存在しない。読了率・CVR・離脱率は、まず文字の読みやすさで決まります。

- コントラストが低いと、判断時間が伸びる→直帰や誤操作に直結。

- 一方で、高コントラストに寄せすぎると眩しさ/疲労の副作用が出る。文脈別の最適解を持つことがプロの設計です。

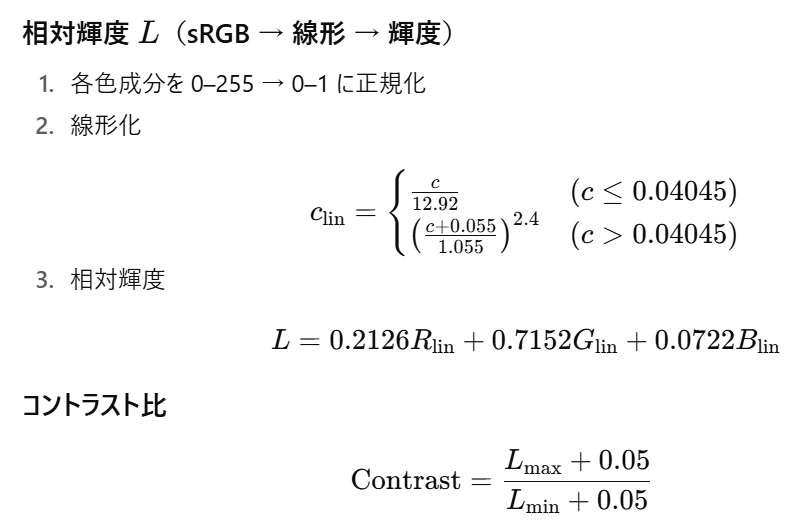

2. 基礎理論:相対輝度とコントラスト比(式と合格基準)

目安(WCAGの実運用で覚えるライン)

- 本文(通常サイズ):4.5:1 以上(AA)/7:1 以上(AAA目安)

- 大きな文字(太字14pt以上 or 18pt以上):3:1 以上

- UI部品/アイコン/グラフの重要線:3:1 以上

現場では 本文=4.5:1以上、CTA文字=4.5:1以上、サブラベル=3:1以上を“赤本”として固定すると迷いません。

3. 配色設計の全体フレーム(Base / Surface / Text / Accent)

- Base:ページ背景(例:#FFF / #0B0F1A)

- Surface:カード/モーダルなどの面の色(Baseと段差を付ける)

- Text:本文・見出し・サブテキスト

- Accent:CTA・リンク・強調(唯一無二の運用)

先に文字色トークンを決め、背景側を調整するのがコツ。

例:--text: #0f172a; --muted: #475569; --on-primary: #ffffff;など。

4. 実践レシピ①:本文・見出し・UIの安全ラインを一発で決める

① 文字トークンを固定

- 本文:

--text: #0f172a(濃紺寄りの黒で疲れにくい) - サブ:

--muted: #475569(本文とコントラストは3:1以上) - 反転文字:

--on-surface: #ffffff(暗い面の上の文字)

② 背景を合わせる(明モード例)

- Base:

#ffffff(白)→ 本文コントラスト ≈ 12:1 - Surface:

#f8fafc(やや明るい)→ 本文コントラスト ≈ 10:1

③ CTA(主ボタン)

- 背景:

--primary: #0ea5e9(明るいシアン) - 文字:必ず白

--on-primary: #ffffff - 確認:

#0ea5e9vs#ffffff→ コントラスト ≈ 3.1:1(大文字なら最低到達、通常文字なら濃いめの主色へ調整推奨)- 改善案:

--primary: #0284c7(やや濃く)だと#fffと ≈ 4.7:1 → 本文サイズでも合格。

- 改善案:

ルール:「主色は“白文字で 4.5:1 以上”を満たす濃さにする」。薄いブランド色は面で使い、テキスト色は別トークンを用意。

5. 実践レシピ②:ブランド色を押せるCTA色に仕立てる(OKLCH活用)

HSLより**OKLCH(知覚均等色空間)**で「明るさ(L)」「色の強さ(C)」「色相(h)」を直接コントロールすると、見た目の差が直感的に扱えます。

手順(明モードで白文字を乗せたい場合)

- ブランド色を OKLCH に変換(例:

oklch(0.72 0.14 230)) - L(明度)を下げる:0.72 → 0.6 前後

- C(彩度)は軽く上げる:0.14 → 0.16(くすみ回避)

--primaryをこれに設定。--on-primaryは #fff 固定- 比を測る:

contrast(primary, #fff) >= 4.5

CSS例(モダンブラウザ)

:root {

--primary: oklch(0.60 0.16 230);

--on-primary: #fff;

}

.btn--primary { background: var(--primary); color: var(--on-primary); }

ダークモードでは逆。Lを上げて(明るく)背景との差を作る。

oklch(0.80 0.08 230)など。

6. 実践レシピ③:写真や動画の上の文字を“必ず読ませる”

失敗の原因

- 背景の局所コントラストが激しく、同じテキストでも場所により読めたり読めなかったりする。

解法(順守ルール)

- スクラム(半透明の被せ):黒 or 白の単色レイヤを**40–64%**で被せる

- グラデーションスクラム:下部ほど濃くしてテキスト領域を確保

- テキスト陰影は最小限(ぼかしすぎると逆効果)

- 撮影/選定段階で“情報が少ない面”を確保

.hero::before{

content:""; position:absolute; inset:0;

background: color-mix(in oklab, #000 50%, transparent); /* 約50%黒 */

}

.hero__title{ color:#fff; }

7. 実践レシピ④:状態色(成功/警告/危険)を混線させない

原則

- 色だけに頼らない(アイコン・テキストも必ず添える)

- 各状態に対テキスト色を固定(白 or 濃色)

トークン例(明モード)

- Success:面

#10b981(on:#fff ≈ 4.8:1) - Warning:面

#f59e0b(on:#212121 ≈ 6+:1)→ 白文字は不足しやすい - Danger:面

#ef4444(on:#fff ≈ 4.6:1)

.alert--success { background:#10b981; color:#fff; }

.alert--warning { background:#f59e0b; color:#212121; } /* 白文字は不可 */

.alert--danger { background:#ef4444; color:#fff; }

8. 実践レシピ⑤:ダークモードで“逆転現象”を起こさない

よくある崩れ

- 背景を暗くしたのに、テキストがまっ白で眩しい/彩色が蛍光に見える。

対策

- 本文色は純白を避けて

#EDEFF3前後(OKLCHで L≈0.93) - 彩色は彩度を下げる(C を明モードの 70–85% 目安)

- 境界線は明度差で付ける(影より“線”)

- 深い黒よりやや持ち上げた黒(例:

#0b1020)で目の疲れを抑制

@media (prefers-color-scheme: dark){

:root{

--bg: #0b1020;

--surface: #121831;

--text: #EDEFF3;

--muted: #B6C0D0;

--primary: oklch(0.78 0.09 230); /* 明るめ&低彩度 */

}

}

9. グラフ・図表の配色(色覚多様性&白黒印刷にも強い)

原則

- 色+形の二重表現:折れ線は線種/マーカーも変える。棒はパターン塗り。

- 赤×緑の対比は避け、青/橙/紫/緑の離れた色相にする。

- 1本の線だけを強調:主系列は太く・他は薄く灰色に。

実戦パレット(安全寄り)

- 青

#1f77b4/ 橙#ff7f0e/ 緑#2ca02c/ 紫#9467bd/ 赤#d62728(必要に応じて明度差で調整)

重要注記や閾値ラインはコントラスト3:1以上の濃度で。

10. WordPress実装:theme.json+CSSトークンで崩れない配色

theme.json(抜粋)

{

"version": 2,

"settings": {

"color": {

"palette": [

{"slug":"bg","name":"Background","color":"#ffffff"},

{"slug":"surface","name":"Surface","color":"#f8fafc"},

{"slug":"text","name":"Text","color":"#0f172a"},

{"slug":"muted","name":"Muted","color":"#475569"},

{"slug":"primary","name":"Primary","color":"#0284c7"},

{"slug":"danger","name":"Danger","color":"#ef4444"},

{"slug":"warning","name":"Warning","color":"#f59e0b"},

{"slug":"success","name":"Success","color":"#10b981"}

]

},

"typography": { "lineHeight": { "paragraph":"1.6" } }

},

"styles": {

"color": { "background":"var(--wp--preset--color--bg)", "text":"var(--wp--preset--color--text)" },

"elements": {

"button": {

"color": { "text":"#fff", "background":"var(--wp--preset--color--primary)" },

"border": { "radius":"12px" }

}

}

}

}

CSSトークン(状態別の“対テキスト色”を固定)

:root{

--bg:#fff; --surface:#f8fafc; --text:#0f172a; --muted:#475569;

--primary:#0284c7; --on-primary:#fff;

--danger:#ef4444; --on-danger:#fff;

--warning:#f59e0b; --on-warning:#212121;

--success:#10b981; --on-success:#fff;

}

.btn--primary{ background:var(--primary); color:var(--on-primary); }

.alert--warning{ background:var(--warning); color:var(--on-warning); }

運用ルール:「新しい色を増やさない」。既存トークンの組合せだけで作る。ブロックエディタでも同じ色名を選ばせることで、編集者の事故を防げます。

11. チェックリスト(公開前に30秒で点検)

- 本文×背景 4.5:1 以上/見出しはサイズに応じて3:1 以上

- 主CTAの文字色は4.5:1 以上(ブランド色が薄いなら濃色変種を用意)

- サブテキストは3:1 以上(読まれない灰色はNG)

- 状態色は色以外の手掛かり(アイコン/見出し語)を必ず併用

- 写真上の文字はスクラム(単色またはグラデ)で局所コントラストを整える

- ダークモードは純白禁止・彩度控えめ

- 図表は色+形の二重表現、強調1本だけ濃く

theme.jsonのパレット外の色を使っていない

12. まとめ:色は“運用の仕組み”で勝つ

- まず文字トークンを決め、背景や面を合わせる。

- ブランド色はOKLCHで濃度を調整し、白文字4.5:1以上を満たす。薄色は“面”で使う。

- 写真上はスクラム、状態色は色×アイコン、図表は色×形。

- WordPressは**

theme.json+トークン**で“編集しても崩れない”を標準化。

このままテーマ名(Astra / SWELL / ほか)を教えてくれたら、そのテーマに最適化したtheme.jsonとCSS断片に落としてお渡しします。ブランドカラー(#値)を1ついただければ、合格ラインを満たすCTA色の候補もすぐに算出します。